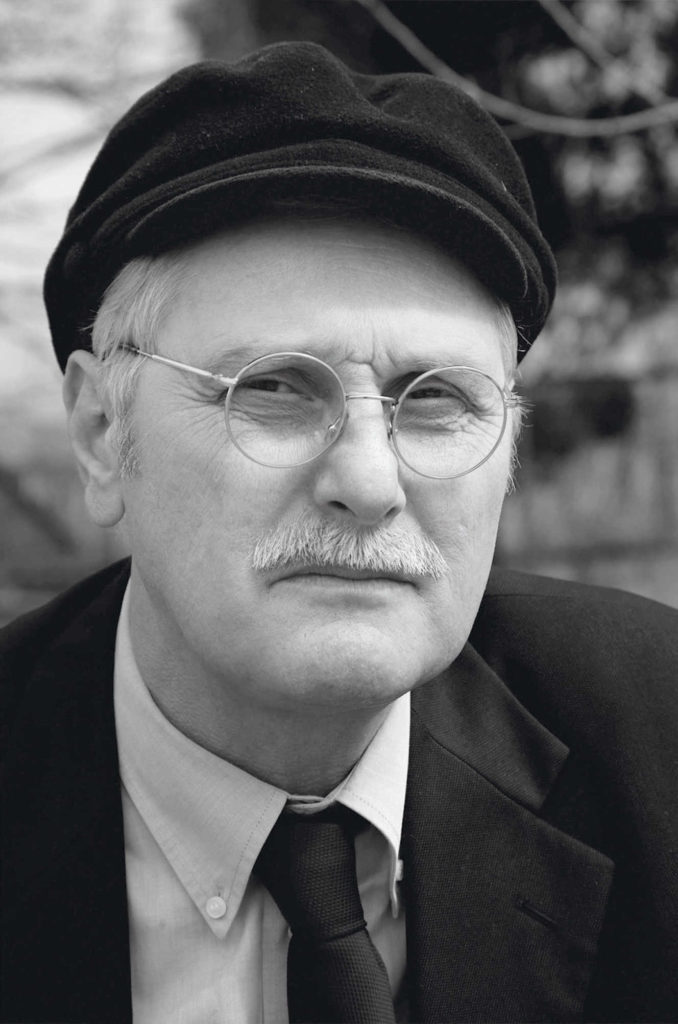

« Canal Mussolini » est le plus connu des romans d’Antonio Pennacchi, décédé le 3 août dernier à l’âge de 71 ans. Il a été récompensé par le prix Strega, l’équivalent de notre Goncourt, en 2012.

Pennacchi est né et mort à Latina, une ville créée de toutes pièces dans le cadre de l’assainissement des Marais pontins en 1932. Il y a été ouvrier pendant trente ans, avant de commencer tardivement une carrière d’écrivain.

Les Marais pontins étaient une vaste zone quasiment inhabitée, ravagée par le paludisme, à quelque soixante-dix kilomètre au sud de Rome. La bonification de cette région et l’attribution des terres bonifiées à des agriculteurs, fut l’un des grands projets, et la majeure réussite, du régime fasciste. L’axe central de drainage était un vaste canal, qui prit, bien sûr, le nom de Mussolini.

Le roman d’Antonio Pennacchi couvre, sur une trentaine d’années jusque 1944, la vie et l’odyssée d’une famille de métayers de Vénétie, les Peruzzi. Le grand-père est proche d’Edmondo Rossoni, un socialiste révolutionnaire. En 1915, contrairement aux socialistes, celui-ci prend parti pour l’entrée en guerre de l’Italie. Il s’agit de renverser la table, de provoquer des désordres tels qu’enfin la révolution sociale puisse avoir lieu.

Ronsoni est proche d’un autre socialiste révolutionnaire, Benito Mussolini, qui mangera parfois à la table des Peruzzi. Lorsque le mouvement fasciste se structure, les Peruzzi y adhèrent avec enthousiasme et participent à la marche sur Rome des chemises noires en 1922. « Mes oncles, raconte le narrateur du récit de Pennacchi, se sont tous faits une chemise noire. Ils ont envoyé au marché les femmes acheter une pièce entière au marché, et le commerçant a dit à ma grand-mère : « condoléances. Mais permettez-moi une question, Madame : combien de personnes sont-elles mortes chez vous ? »

La société rurale est patriarcale, mais qui commande chez les Peruzzi est la grand-mère. Lorsque le propriétaire terrien dont ils sont métayers les met à la porte, elle envoie son fils Pericle à bicyclette à Rome demander l’aide de Ronsoni. Celui-ci ne leur rend ni leur terre ni leur troupeau. Il leur propose une parcelle dans le Marais pontin asséché, l’Agro Pontino.

« Nos régions, écrit Pennacchi, étaient les plus pauvres d’Italie, celles où l’on mourait le plus de faim, celles dont les chômeurs qui remplissaient les bateaux des émigrants pour les Amériques. Cette émigration s’arrêta – on ne les voulait plus là-bas, exactement comme nous aujourd’hui les extracommunautaires – il fallait les envoyer quelque part. Ils nous ont envoyés là. Nous étions les extracommunautaires de l’Agro Pontino. »

Les familles sont entassées dans un train, les femmes et les enfants dans des compartiments de troisième classe, les hommes dans des wagons à bestiaux avec les animaux. Ils sont en route vers la Terre Promise, comme les Pilgrim Fathers des États-Unis. Trois mille familles ont ainsi été installées sur des parcelles. « Il y a eu dès le départ une solidarité totale, une volonté de s’aider les uns les autres – une communauté militante comme on dirait aujourd’hui – à partir justement de cet exode qu’ils avaient fait tous ensemble, Pilgrim Fathers. »

Par reconnaissance pour le régime qui leur avait donné une terre, et par crainte qu’elle leur soit enlevée, les Peruzzi sont restés fidèles au régime fasciste, y compris lorsque Mussolini, réinstallé au pouvoir par les Allemands après son éviction en 1943, reprit la lutte contre les Anglo-Américains.

La coexistence avec les habitants de la région est difficile. Pour eux, les immigrés resteront des barbares inassimilables ; pour les colons, leurs voisins venus des montagnes sont des « Marocains » infréquentables. À la fin de la guerre, les partisans communistes se recruteront parmi les gens des montagnes, ceux de la République sociale italienne, parmi les colons.

La figure de proue de la famille Peruzzi, après la grand-mère naturellement, est le second fils, Pericle. Il n’a peur de rien. C’est lui qui entraîne sa famille dans cet enfer qu’était réputée être la région du Pontin. Lorsque sa mère exigera que viennent des prêtres de Vénétie, capables de la confesser en dialecte, il ira à Venise faire le siège du patriarche.

Pericle tombe amoureux d’Armida, une jeune femme qui l’a giflé alors que la cellule fasciste venait d’incendier le foyer rural au rez-de-chaussée de son immeuble. Cette passion est au rebours de la tradition des Peruzzi : ceux-ci sont attachés à leurs bestiaux, Armida est passionnée par les abeilles et environnée par eux.

La scène de leur rencontre amoureuse est l’un des sommets du livre. Pericle vient de donner une correction à un prêtre. Il faut dire qu’il est viscéralement anticlérical, et qu’il évoque souvent « Monti et Tognetti », les deux patriotes que le pape fit exécuter en 1867. « Et s’il est vrai que le Christ a dit de tendre l’autre joue, le pape Pie IX, au contraire, fit couper la tête de Monti et Tognetti. » Mais la correction est allée trop loin : le prêtre est mort. Pericle sait qu’il a devant lui des années de prison. Armida quant à elle fait la toilette mortuaire d’un jeune homme décédé chez elle.

« L’un et l’autre n’ont plus rien compris. Mon oncle a revu en un instant le prêtre et a entendu de nouveau le « toc » sourd du crâne qui se cassait sous son bâton et le râle et la mauvaise odeur qui soudain émanait des sphincters qui n’étaient plus sous contrôle. Armida, quant à elle a ressenti les odeurs de son mort et sa tête qui – alors qu’elle l’habillait – sans vie se balançait de ci et de là à chaque mouvement, et la chaleur qui s’en allait peu à peu. »

Les deux font l’amour passionnément. « Quand il s’est vidé en elle, Armida a senti entrer en elle le fleuve sacré de ses générations : aujourd’hui j’ai conçu à l’intérieur de moi comme mes abeilles tous mes enfants, que je conserverai jalousement et que je mettrai au monde un par un, comme mes abeilles, lorsque ce sera l’heure. »

« Armida plaisait à ma grand-mère, non seulement parce qu’elle était très belle, blonde blonde, grande, les yeux clairs, le sein haut, comme les hanches, et larges, la taille fine et une allure altière – elle marchait toute droite avec les épaules hautes et la poitrine au dehors, elle semblait la reine de Savoie – elle lui plaisait parce qu’elle était vraiment altière de caractère, très douce avec les enfants, même ceux qui n’étaient pas à elle et très douce avec qui que ce soit, animal, plante ou chrétien plus faible qu’elle ; mais forte comme le fer et méprisante et dure avec qui estimait être plus fort et plus méprisant qu’elle. »

Le narrateur raconte un incident qui révèle le caractère d’Armida. Pendant la guerre, un avion s’est écrasé, le pilote va mourir. « Armida accroupie près de lui tenait sa tête sur les jambes. Il lui avait dit seulement « Ivana… ? » « Oui, c’est moi » avait dit Armida et elle lui avait donné un baiser. Et lui était mort, et elle se se tenait près de lui. »

Le livre de Pennacci, un pavé de 500 pages, est un récit oral, dans lequel le dialecte a une large part et le narrateur se livre à d’incessantes digressions : on fait des sauts dans le temps pour suivre le destin d’un protagoniste, on explique en détail l’apiculture ou les techniques d’assainissement des paluds. Il est structuré en trois parties, que l’on pourrait intituler « avant l’exode », « l’installation sur la Terre Promise », « la guerre », mais le lecteur ne peut se raccrocher à des chapitres pour calibrer son temps de lecture.

« Canal Mussolini » n’a rien d’un cours d’eau tranquille. C’est plutôt un torrent tumultueux. Enivrant, étourdissant, passionnant.